Titanium

Deep Pot

タテ型クッカーの歴史

1970年代後半、海外で現在のガスカートリッジ(OD缶)が発売され、その影響は日本にも直ぐに広がり始めました。

それまでは灯油やガソリンなど揮発性の高い液体燃料が燃焼器具の中心でしたが、安全性の高いガスカートリッジの登場によって急速にガスが燃焼器具の中心になりました。

クッカーに関しては従来の"平ナベ"のスタイルが中心で登山用にハンドルが折りたためるなどの収納性を高めたモデルがほとんどでした。

ガスカートリッジの登場とストーブヘッドの小型化が進んだ80年代になるとこの両方を一緒に収納できるクッカーとして"タテ型クッカー"が登場します。エバニューでも80年代の初頭に初めてのタテ型クッカーを発売しています。

普段の生活ではほとんど目にしない独特な形状のクッカーはある意味"登山"の代名詞のような存在として現在も販売の中心になっています。

燃焼効率と軽量化

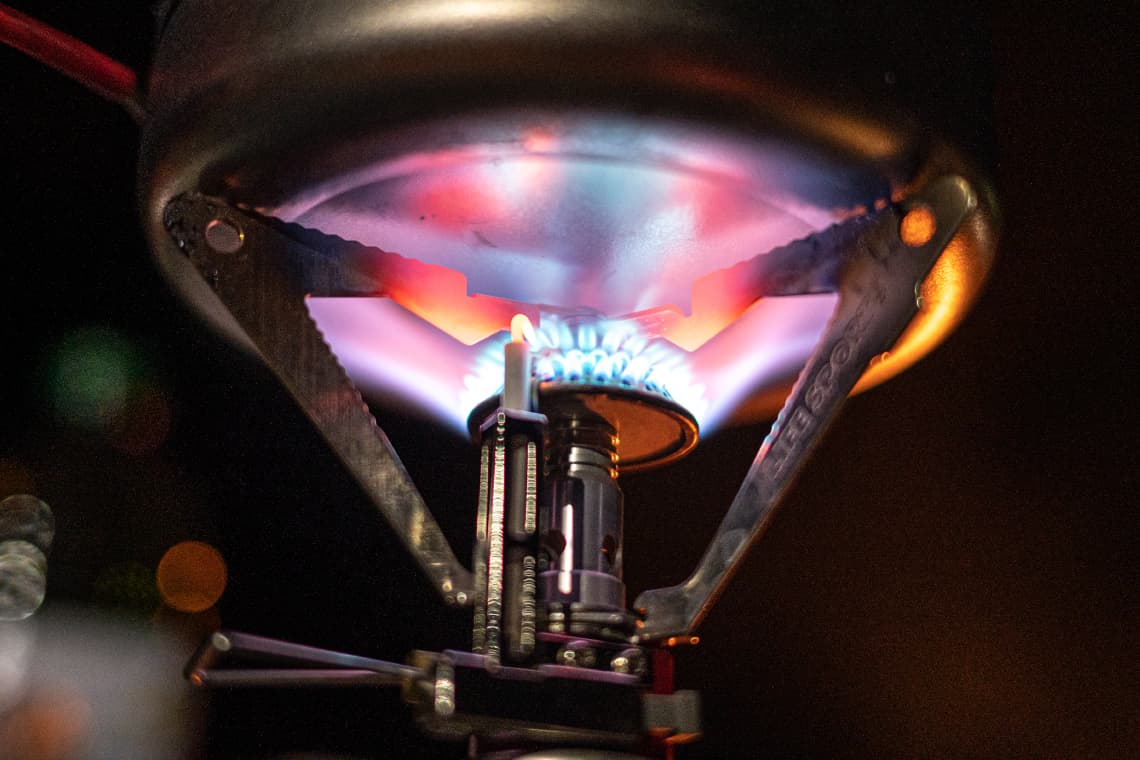

炎からのエネルギーを受け止める面積の少ないタテ型クッカーの場合はストーブヘッドのデザインや火加減が燃料を効率的に使う上で大切になります。

炎という熱エネルギーを集中させるには、真上に炎の上がるようなデザインのストーブヘッドが適しています。

ただし、このタイプのヘッドはお湯を沸かしたりラーメンを作ったりパスタを茹でるなど液体を使った料理なら問題ありませんが、調理をする場合は焦げ付きやすくなるので注意が必要です。

また、よく見かけるのは火加減が大きすぎるケースです。早くお湯を沸かしたいのか、クッカーの底面からはみ出すようなサイズの炎は無駄にエネルギーを使用していることになります。 炎がクッカーの底面からはみ出さない範囲で調整することで、熱エネルギーを効率良く伝えることが出来ます。

少ない燃料で効率よく使用することは軽量化への大切なステップなので、少し意識して調整してみてください。

Text:Kazutoshi Ota Photo:Ryohei Kawamoto

Easy way to

get the U.L. Style

誰でも気軽に軽量化できるクッカーの新定番

登山者にとって一番身近な熱源はガスストーブになると思います。

そんな登山者にとって一番無理なく軽量化できるクッキングシステムは小型のガスカートリッジ、軽量なストーブヘッド、そして軽量なクッカー。

また、コンパクト化の視点で考えた時、登山行程の中で最後まで持ち歩いて容積の変わらないモノが、クッカー、ガスカートリッジ、ストーブヘッドです。

軽量コンパクトをクッキングシステムで考えた時にこの3アイテムをトータルでどこまで削れるのか、エバニューが考えた最適解がこの「 Ti SOLO pot NH」。

1gでも軽く

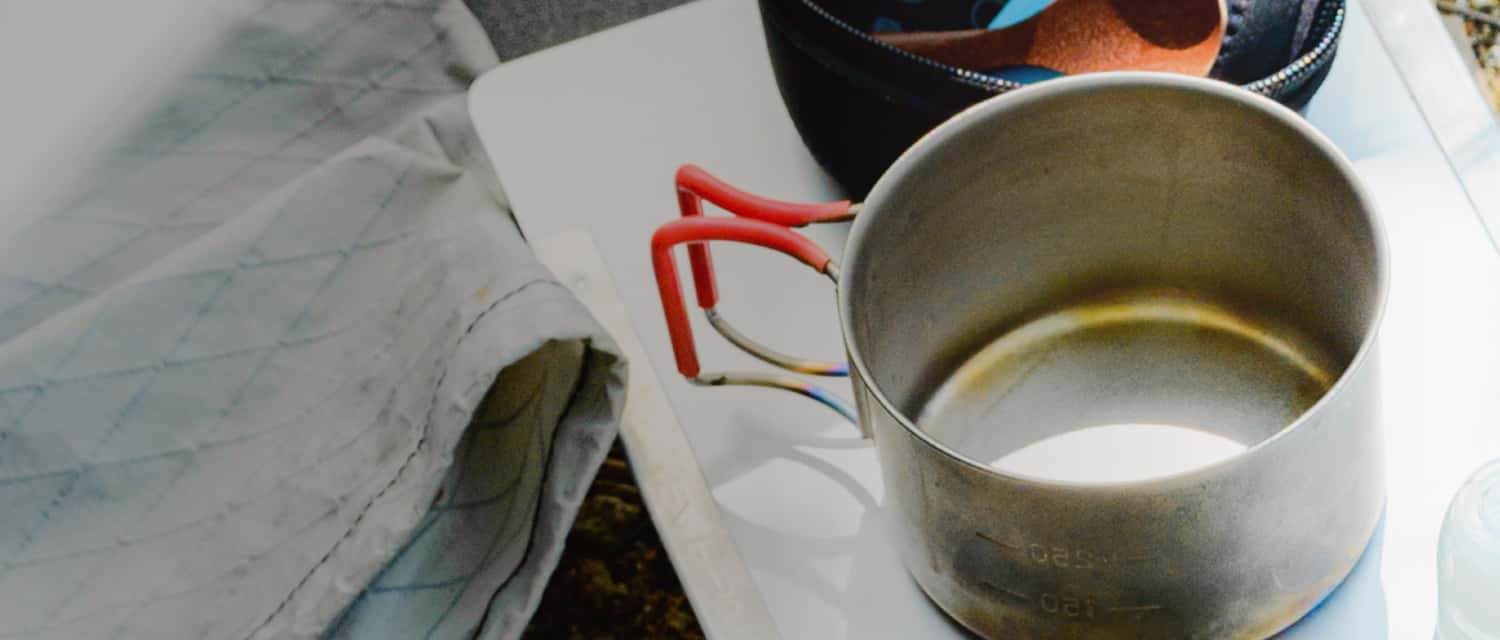

小型ガスカートリッジ/110缶と小さなストーブヘッドを入れてフタが閉まるギリギリのサイズ。そして難燃シリコンバンドの採用によって実現した”No Handle”仕様。

ガスストーブの利便性をキープしつつ、軽量コンパクトを目指す皆さんにお勧めする新しい『U.L. Ti クッカー』です。

使える相棒

ラーメンを食べた後の油だらけのクッカーで美味しいコーヒーを飲むのは難しいですよね。

チョットこだわってドリップとかしようと思うとカップがもう一つ必要になります。

このポットには外側に「Ti 400FD Cup」がスタッキングできます。

既に「Ti 400FD Cup」をお持ちであればそのまま外側に、少しでも削りたいなら新しい 「Ti 400 NH」を相棒にする事も出来ます。

ハンドルレス化の利点

POTをハンドルではなく、手で直接扱うことでお湯を注ぐ際の微妙な調整が可能になりました。

コーヒードリップの際に必要な”繊細さ”はハンドル付の「Ti Mug pot 500」の上を行きます。

Text:Kazutoshi Ota Photo:Ryohei Kawamoto

一人用のクッカーとしては一番人気の「Ti Mug pot 500」

「Ti 400FD Cup」と人気を2分する大人気のクッカー「Ti Mug pot 500」ソロユースを考えると、「Ti 400FD Cup」ほど無理をしないでも気軽に軽量、コンパクトを実現できるクッカーです。

小型のガスカートリッジ110が収納可能です。

NPクッカーケースは伸縮性があるので、ストーブの種類によってはケースの中にカートリッジ、ストーブヘッドを納めることが可能です。

約3人分のコーヒーなど、まとめてお湯を沸かすことが出来るので、デュオでの使用には便利なサイズです。

注ぎ口の付いたこのポットは湯切りも良くて、液だれもしにくいです。

ドリップ用のポットとしても

ソロやデュオでのコーヒータイムにはこのポットが丁度良いサイズです。

ドリップポットのような細いお湯を注ぐことが出来、湯切りもバッチリ。

ファストパッキングでテント場に着いてから食事をとる時の一例

- マグポットで240mlのお湯を沸かします。

- フリーズドライに160ml入れ、残りのお湯80mlを使って「Ti Mug pot 500」でみそ汁を作ります。

- 冷めないように「Ti Mug pot 500」を「NPクッカーケース 500」に入れてそのままコジ―として使用。

結構長い時間、温度を保ってくれますよ。

Text:Kazutoshi Ota Photo:Ryohei Kawamoto

パスタの湯切りを楽に行いたい

湯切り付きのこのポットはパスタ大好きなスルーハイカーたちの要望から作られました。

蓋の固定ができる唯一のポットで湯切り口側から引っ掛けるように蓋をするところが特徴的。

固定力強めですが、万が一に備えて蓋を押さえながら湯切りをすることを忘れずに。

“平ナベ”なんて言い方をしますが、

広い開口部を持つ形のクッカーのことを指しています

登山を始めるにあたってお店に行くと、ほとんどの方がタテ型のクッカーを購入されているのではないでしょうか?

ではなぜ縦型が選ばれているのか?雑誌や本で紹介されていたから、お店の人が勧めてくれたから、など色々な理由はあると思うのですが、その多くはガスカートリッジが収納できるからという理由ではないでしょうか?

実際私も初めてのクッカーは縦型でしたし、中にガスカートリッジをしまってました。

ストーブヘッド含めてクッカーの中に収納出来て便利だと思ったのも事実です。そしてそこに何の不満も覚えない人も多いと思います。

それでも、ある時ふと気づいたのです。

山の上のテン場で流れてくる美味しそうな匂いの先には大抵平型のナベがあることに!!!

"ガスカートリッジをクッカーの中に入れる"

思考停止していたこの常識みたいなものから解き放たれた人から豊かな山食生活に向かって進むのではないか?

今年は改めて平ナベの価値向上のため一所懸命に努力いたします!

平ナベのメリット その1何と言っても、その開口部の広さ!

ラーメンを作るにしても、スープを作るにしても、食材を平らに広げられるため、調理をする時は開口部が広いに越したことはありません。

縦型のフライパンが存在しないように調理するには横に広い調理器具が有利です。

食材に対して満遍なく火を通したり、調味料を馴染ませるのも、出来る限り食材が重ならない平ナベが有利です。

平ナベのメリット その2熱い想いを全身で受け止めます!

横に広いことのメリットはもう一つ、熱源からのエネルギーを受け止める面積が広い点です。

タテ型のクッカーだと横に逃げてしまう炎のサイズでも、平ナベなら底面でしっかり受け止めます。

一般の調理器具にタテ型がない事でも、平ナベの利点は証明されているのではないでしょうか?

平ナベのメリット その3冬期の水作りにも平ナベは大活躍します

0.3mmのULチタンなら熱が伝わるスピードが速いので、他のクッカーと比べると早く水が作れます。

冬場の貴重な燃料を少しでも節約するなら、効率の良いクッカーを選択肢に加えるのはいかがでしょうか?

平ナベのメリット その4実はザックの中で一番の安全地帯

クッカーにガスカートリッジを収納する。

この呪縛から逃れると、クッカーは丈夫な輸送用コンテナに変わります。

壊れやすいカトラリーやストーブヘッド、タマゴなども入りますし、おにぎりや壊れやすいお菓子なども形を保ったままきちんと運べます。

ここに入れれば、ぺちゃんこのおにぎりにかぶりつくことも、卵から殻を摘まみ上げることもしなくて済むんです。

Titanium

a la carte

組み合わせ方は無限大。あなたのスタイルに合ったセットを作り上げてください。

1回の食事に必要なお湯の量は?

小型カップで行動する方々の食事は基本的にお湯を使った

フリーズドライ系の食事だと思います。

一般的なアルファ米を戻すには160ml、

カップ麺は300ml前後あたりがなじみ深いのではないでしょうか。

1回の湯沸かしでどの程度の量が必要なのか、

そこを基準にメインのカップサイズを決めると無理がありません。

大きめのカップ麺450ml、スープ系が160~180ml、

牛丼の頭など丼物の頭が100ml、

スティックタイプのコーヒー系が160ml

単品だけなのか、複数分を同時に沸かすのかを考えてメインのカップサイズが決まります。

例えば、アルファ米と味噌汁なら160+160で320ml 400サイズのカップで間に合います。

アルファ米とカップ麺なら160+300で460ml 570サイズが必要になります。

食後にコーヒーが飲みたければ、160mlをプラスすることになります。

使用する熱源は?

1回で沸かせるお湯の量は熱源によって制限があります。

固形燃料はそのサイズで燃焼時間が決まっています。

「BLUENOTE stove」が1回で沸かせる量は300ml前後

「Tiアルコールストーブ」は最大で700ml前後

ガスストーブの場合、

少ない量でも必要なタイミングでお湯を沸かせますが、

固形燃料はお湯を沸かす機会が限られてきます。

アルコールストーブなら固形燃料ほど縛りはきつくありませんが、

それも持ち歩いている燃料に余裕があればの話。

シビアに考えて携行している方なら固形燃料と変わりはありません。

組み合わせるアイテムは?

メインのカップが決まったら、

サブのカップは必要か?フタはどのタイプを使うのか?コジーは必要か?など

加算される重量と加えるアイテムのメリットを天秤にかけながら

オリジナルの組み合わせを見つけてください。

燃料効率を考えると”フタ”の存在は重要です。

軽さだけならアルミホイルですが、

お皿のような使い方ができるのは意外と便利です。

今年はフライパンになるフタ「PANTAPAS」も加わったので、

味気ない食事に肉の焼ける香ばしい香りをプラスできます。

さらにカスタマイズ

サブのカップがあると脂ぎったカップでコーヒーを飲むという

悲劇を回避できますし、作れる食事のバリエーションが増えます。

ハンドルレスという選択は手軽な軽量化への第一歩になります。

でも取り扱いには慣れが必要で

「Flame proof Sil.」「NABETSUCAM」「Carbon felt / A4」などで持つ形になります。

温かい食事や飲み物にはコジー代わりになる「NPケース」を

使うことで幸せな時間を引き延ばすことができます。

ECAL731Apex cup t0.2

世界で最も薄く作られた0.2mm厚チタン製カップ

チタンカップの頂点を目指し、チタン絞りの限界に挑戦。

僅か0.2mm厚のチタンを、カップ状にするまでたどり着くいました。

110g のカスカートリッジを逆さにしてピッタリ納まるサイズ。

ECA081Ti 250 cup NH

隙間を埋める変わり種

400サイズと220サイズのカップの隙間を埋めるべく、スタッキングマニアを満足させるために開発されたわけではありません。

ここに並んだカップより高さを約15mm下げることで、いつもとは違う使い方ができます。

おつまみを入れたり、ディップ用のソースを入れたり、

広口で浅いカップはアクセスがしやすいので

仲間とシェアするときに活躍します。

「MP 500 Flat」の相棒として内側にスタッキングできるカップです。

「Ti 400 NH」+「BLUENOTE⁺stove set」アルコールストーブ使用の最軽量セット

アルコール燃料を使用した最軽量の燃焼システムはこの形になります。

「BLUENOTE⁺stove set」に「Ti 9G Windshield」カップは「Ti 400FD Cup」or「Ti 400 NH」。フタに「mulTidish」を使うか難燃シリコンのCircleを使うか どれを選択してもUnder100gで組みあがります。

実際はそこにアルコール燃料ボトルは計量カップ付きの30ml、ライター、カトラリーが最低限必要なアイテムです。

個人的にはNPクッカーケースを使用した方が幸せになれると思いますが、軽さ重視ならDCFのポーチなどにまとめてUnder200gと言ったところでしょうか。

ストイックなカリカリ仕様好きのドMなあなたにはこのセットがお勧めです。

「Ti 400FD Cup」+「Ti アルコールストーブ」元々シェラカップの代わりに直接火にかけられる

小型カップとして開発された「Ti 400FD Cup」

パーソナルユースの小型マグながら、400mlというサイズからクッカーとして使う人が出始め、現在はこれ一つで食事からコーヒーブレイクまでこなす人が増えてきました。カリカリに切り詰めて、軽量化を目指すULハイカーにとってはデフォルトになっているド定番の万能カップ。

「Ti 400FD Cup」でお湯を沸かす場合、入れられる水の量としては300~350mlが精一杯。

330ml必要なリフィールヌードルを入れたら溢れてしまうので、水の量を少し減らします。アルファ米などを作る場合は1個当たり160~180ml、その場合は2つ分を一度に沸かすことができます。

粉末のスティックコーヒーも概ね160~180mlなので、2人分が一度に作れます。

「Ti 570FD Cup」+「BLUENOTE⁺stove set」BLUENOTE⁺stove無理のないセット

「BLUENOTE⁺stove set」に「Ti 9G Windshield」カップは「Ti 570FD Cup」。フタに「570 Cup フタ」。 このサイズまであげるとカップヌードルリフィールが無理なく食べられます。

アルコール燃料ボトルも計量カップ付きの60mlが収納出来て、300mlのお湯を4回沸かせるのでかなり現実的な組み合わせになります。

NPクッカーケースでまとめても250g前後、上記のセット+50gで結構ストレスが減るので個人的にはこの組合せがお勧めです。

「Ti アルコールストーブ」+「Ti 570FD Cup」Tiアルストの一番コンパクトなセット

「Tiアルコールストーブ」をベースに軽量化を図るならこの組合せ。

「Ti 570FD Cup」+「570 Cup フタ」、「Tiアルコールストーブ」、「triveTi」に「Tiフーボー」がミニマムアイテム。そこにカトラリー、ライターを入れてNPクッカーケースにまとめます。

アルコール燃料はこのセットとは別に持ち歩く形です。

400サイズのカップでも組むことができ、その場合はさらに-50g弱。あなたはどこまで削りますか?

「Ti Storage pot 560」チタンクッカーの新しい提案

直接火にかけ温めることができるチタン製保存容器。

チタンの特性(無味無臭で安定しており、光抗菌作用があるといわれている)は保存容器としても理想的な素材です。

家で調理した料理を山の上で温めて楽しむということも可能です。

「NABETSUCAM」と組み合わせてクッカーとして使用することも可能です。

(フタは難燃素材ではないので、直接火にかける際はお気を付けください)

Text:Haruka Natsuyama、Kazutoshi Ota Photo:Ryohei Kawamoto

自分専用のマグカップは愛着が持てる

ひんやりした朝の空気のなかすすったコーヒー

ひと汗かいた後、山頂でのんだスープ

お湯であたたかい飲み物をつくるというのは野外で調理を楽しむ人、全員にある原体験ではないでしょうか。

直接火にかけられるシングルウォール、過熱しても変色しにくいレーザーロゴ、汚れを落としやすいようフラットな底にしてあります。

熱伝導の低いチタン製のマグカップは火からおろしたあとも短時間で口を付けられます。繰り返し火にかけてはおろすときに取っ手があるのは便利で、焚火のそばに置いておけば飲み物がさめることもありません。

機能を削りすぎず、現場で使うことをとことん考えたマグカップ。

ほっと一息つける、お気に入りのパートナーになるはずです。

各マグカップのサイズ比較

Ti Demitass 220 FH (写真:右側)

Ti FH Mug 300 (写真:中央)

Ti FH Mug 400 (写真:左側)

中には同じ量(スティックコーヒー180ml )のコーヒーが入っています。色々と選ぶ基準はあると思いますが、縦方向に低い平ナベにカップを入れて運ぶにはDemitasseが便利です。

個包装のステックコーヒーは1本あたり160~180mlのお湯が必要です。フリーズドライのスープ系は80~160ml辺りが目安になります。

スティックコーヒー2本分でたっぷり飲みたい方なら、400ml入る大き目のマグがお勧めです。

背の低いCUPやPOTにスタッキングするなら

"Demitasse"シリーズがおすすめ!

「Ti 400FD Cup」「Ti 400NH」「Ti 570FD Cup」など、高さの無い小型のCUPにスタッキングすることを考えるとこの「Ti Demitasse 220 FH」「Ti Demitasse 220 NH」がお勧めです。

スティック系のコーヒーや紅茶、カップスープなどに、必要とされるお湯の量は150~160mlなので、220mlのデミタスはちょうど良いサイズ感。フリーズドライの親子丼や牛丼を戻したりするのにも結構使えるんです。

山酒

Text:Satoru Fujinami Photo:Ryohei Kawamoto

一番大事にしたのは美味しくお酒が飲めること

持ちやすさ、唇のあたり方までとことん考えて形を選びました。チタンは金属臭の無さが特徴。医療機器にも使われる安全性の高さで、繊細な日本酒の風味を損なうことなくそのまま味わうことができます。

チタンの強度を活かし、極限までそぎ落とした薄さは、酒の温度をダイレクトに唇に伝え、他の素材とは違った喜びを与えてくれます。

職人の手仕事

工芸品と呼ぶにふさわしい出来栄えは美しい仕上げとしっかりとした

重厚感とともに「TibiTibi」とは全く逆方向の盃です。

しかし、美味しいお酒を飲むというゴールは同じ。

多少手荒く扱っても歪まず安定しておける安心感も魅力。

ECAL851 深山鈦盃 生 :手を一切加えない美しいモデル

ECAL852 深山鈦盃 焼 :美しいブルーの焼き付けたモデル

ECAL853 深山鈦盃 槌 :職人の手により槌目を施したモデル

ECA621GubiGubi

酒の器を作るにあたり

マグカップで飲むことに違和感を感じていた

そもそも、金属で酒を飲むことが正しいのか?チタンという金属の匂わない、抗菌性、軽量というメリットにスタッキング性、口当たり、持ち心地を落とし込んだのが「TibiTibi」。

おかげさまで「TibiTibi」は酒好きの皆様から一定の評価をいただくようになった。しかし、外で酒を飲むときに、ちょこちょこつぎ足すのはいろいろなトラブルの元だ。ここにきてもう少し大きなサイズが欲しくなったのも事実。

デミタスのサイズ感は、コーヒーや紅茶を飲むのに最適だが酒を飲むのに色気がない。何か良いものがないかと探していた時に出会ったのがチタン製品のふるさと燕の槌起銅器。 この槌目にリスペクトを込めてチタンにランダムな模様を並べてみた。

まるで生き物のような生命感のある槌目をお楽しみいただきながら遠慮なく山で旨い酒を“ぐびぐび”飲んでもらいたい。

EBY216鏡面鬼磨 TibiTibi

究極の磨き

鏡面鬼磨 TibiTibi」はオリジナルの「TibiTibi」を最高の腕を持つ磨き職人が一つ一つ手で磨くというこれぞまさに職人技の世界。

オリジナルですら15gしかない「TibiTibi」をそこから10%さらに磨き込みます。

薄い素材をさらに薄く。すべて均一の厚さではない状態のものを職人の手の間隔のみで鏡面に磨き上げていく。

一日に数個。歩留まりも悪い。

でも全ては旨い酒を呑むために。唇が触れたことのない極薄鏡面の世界はまさに官能的。エバニューと燕の職人魂が作り上げた採算度外視の究極の逸品が「鏡面鬼磨 TibiTibi」です。

EBY260TibiTibi

ちびちび楽しむ

基本のちびちび。チタンの素材の良さを純粋に味わえます。最初の一個としてコスパも考えました。みんなで楽しいお酒を飲んで欲しくて。重ねて持っていっておつまみを入れてもいいですよ。

EBY219TibiTibi 呑山臥酒

山を愛で、酒を楽しむそんな心を味わってください

山の文字が楽しいけど磨きにも工夫があります。唇に当たるふちの部分だけを軽く磨いてあります。これだけで口当たりが軽くなり「TibiTibi」とは違う感触がたのしめます。底面の「山」の文字がたまりません。

お湯を沸かすために考え抜かれた形状

安定感のある下部の膨らみは底面をコンケーブさせることでストーブヘッドの上でしっかりとした安定感をもたらします。

また、注ぎやすさと湯量のコントロールを実現させることにも一役買っています。

Text:Satoru Fujinami Photo:Ryohei Kawamoto

"The ORIGIN"EVERNEW Titaniumクッカーの原点

0.4mmの安心感

ザックの中の空間。ULを意識すればするほど空間に余裕はないはず。

上からギュウギュウ押されるたびに超薄板のクッカーは悲鳴を上げ、本体が歪み、蓋が歪み…。

きちんと蓋をして収納していればかなりの部分は防げますがクッカーの中に入れたいものもたくさんあるので蓋が半開きなんてことは日常茶飯事。

僅か0.1mmの厚みの差とはいえ30%増しの0.4mm厚はその分歪みにも強く耐久性の面でも上といえます。この辺りが海外の耐久性も重視するULハイカーからずっと支持される要因の一つ。

「Ti U.L. Pot」がちょっと尖った天才肌とすればこちらは大らかな性格の万能選手。若干ラフに扱ったり、お湯を沸かす以外の調理という選択肢を持っているならばセラミッククッカーはよき相棒になってくれます。

「Ti U.L. Pot 900 」(115g)と「チタンクッカー2 セラミック 」(140g)の重量差は25g。しかもシリーズでの組み合わせは可能。お持ちのセットに一つセラミックを加えるだけで調理の幅が広がること間違いなしです。

セラミックコーティングのメリット後片付けがラク

セラミックコートは、一般的なフライパンのような焦げ付かないためのコーティングではありません。あくまで、調理後の片付けをラクにするためのコーティングと思ってください。

0.4㎜の板厚といえど、昨今の小型ガスバーナーの直噴は厳しいものがあります。炒め物等はやっぱり苦手。でも冬山の定番、鍋料理には最高の相棒に。

コーティングによって、カレーや鍋等の後の拭き上げがラクにきれいに仕上がることは、水場の無い山の上では大きなメリット。

コーティング無しと比べると、汚れが金属の地肌に直接入り込まないので次回の調理が前に作った料理の味だったなんてことも防ぐことができ、洗浄の為の余分な水分やガスを使うことを防げて効率的です。

セラミッククッカーならバスマティライス炊飯後も拭きあげるだけでピカピカに。もちろんカレーも少量の水で拭き上げればきれいになります。

セラミッククッカーで作る!バスマティライス炊飯

- 軽く研ぐ

- 浸水(20分程度、時間無ければカット)

- コメに対して3倍量程度の水で茹でる

- 蓋をせずにかき混ぜながら5~10分茹でる

- 茹でながら味見&確認 若干芯が残る程度で湯切りをする(この時蓋をして注ぎ口よりこぼすとラク)

- 湯切りをしたらかき混ぜてから蓋をして10分程度放置(NPケース等で保温を推奨)

山で手軽に出来るのがバスマティライスの炊飯。日本米と違い茹で上げる方式なのでチタンクッカーでも美味しくお米を炊くことができます。 また、粘りが少ないため片付けもラクになります。

スパイスカレーを自作しても良し!レトルトカレーを温めても良し。

お米の湯でこぼしを使いつつスパイスカレーにしてしまうのが最近の定番。美味しく召し上がれ。