エバニューの取り組み

木更津工業高等専門学校 × 株式会社羽生田製作所 × 株式会社エバニュー産学連携プロジェクト

できた!をみちびく感動体験(授業)を創出みちびくプロジェクト

株式会社エバニューの産学連携プロジェクト「みちびくプロジェクト」とは、子どもたちと先生の「できた!」を「導く」授業を創出するためのプロジェクトです。

私たちは、『できた』という体験を通して、子どもたちが楽しみながら学び、先生方も日々の指導に充実感を感じることで学びが相互に刺激し合い、学校現場全体が成長するサイクルを生み出すきっかけをつくりたいと思っています。学校全体がよりポジティブな学習環境になることを期待し、当社だからできるアプローチで解決できないか思案しました。

プロジェクト概要

小学校では2020年度、中学校では2021年度からプログラミング教育が必修化されました。しかし、国語、英語、算数と同じように教科として「プログラミング」が新設されるものではありません。その目的を達成させるための手段は各教育委員会や学校に委ねられているため、プログラミングの経験がない先生にとっては試行錯誤されるケースが多いようです。

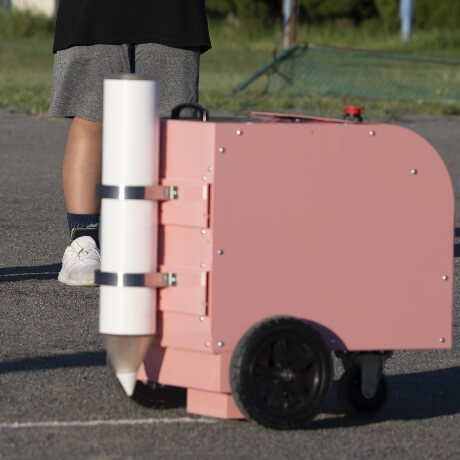

そこで、小学校高学年(5・6年)と中学生がプログラミング授業およびそれを受けての検証を通じて試行錯誤を繰り返すことで、論理的な考え方、課題を解決する力(つまり、「できた!」)を身に付けるための教材として「プログラミングで制御するライン引きロボット」を開発し、実証実験を行うというプロジェクトを立ち上げました。

- 目的

- 子どもたちの”できた”を

みちびく教材の開発

- 手段

- 子どもたちがライン引きロボットを

プログラミングにて制御する

- 想い

- 失敗を繰り返し、改善を重ねることで“できた”を体験してほしい

| ターゲット | 小学高学年および中学生 |

|---|---|

| ねらい | 子どもたちと先生方の”できた”をみちびく教材の開発と通して失敗を繰り返し、改善を重ねることで”できた”を学んでほしい 科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Art)、 数学(Mathematics)の5つの分野を統合的に学んでほしい(STEAM教育) |

| 期間 | 2022年7月~2024年9月 (2025年9月まで延長 ) |

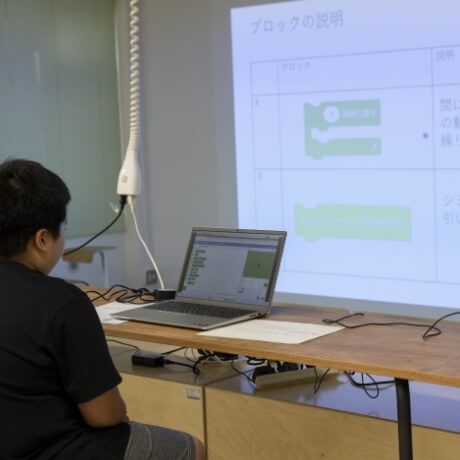

| 実施者 | 木更津工業高等専門学校 電気電子工学科 ハードウェア:浅野准教授 ソフトウェア:若葉准教授 ネットワーク:谷井准教授 株式会社羽生田製作所 試作品設計・製作 株式会社エバニュー 企画・運営 |

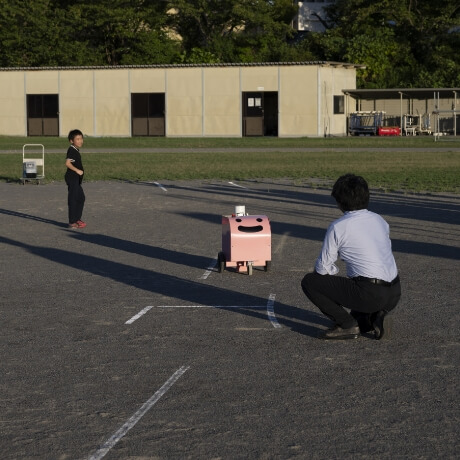

プロジェクト授業の様子

1.授業について

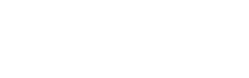

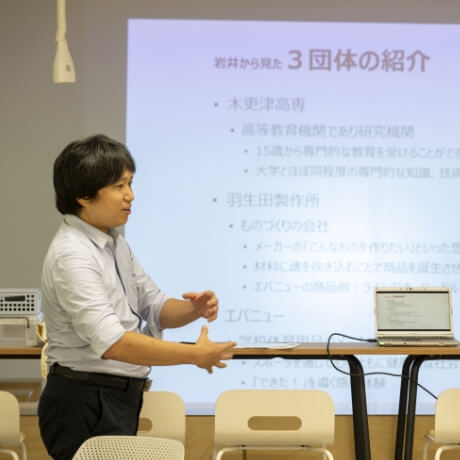

2.プログラミングとシミュレーション

3.屋内でロボットを用いた動作確認

4.実証実験

5.ライン引きロボットで描いた文字

子どもたちが1人一文字ずつプログラミングし、完成させた「エバニュー」の文字

「みちびくプロジェクト」参加者コメント

完成させた「エバニュー」の文字を担当した子どもたちから感想をいただきました

- 「エ」担当:中学生男子

-

見た目は簡単そうな『エ』だったけど、実際にやってみると、2本の横線の長さが違ったり、間隔を均等にしたりって、思ったより頭使いました。

プログラミングしたものをシミュレーションしてみると思った通りに動いてくれないときもあって、止めるタイミングがずれたりして、何回もやり直しました。

自分のプログラムをちょっとずつ調整して、最後にグラウンドに『エ』ってしっかり形が出たときは、『おお、やった!』って声が出たくらい嬉しかったです。文字って線の組み合わせなんだなって、考え方が変わりました。

- 「バ」担当:中学生女子

-

『バ』は斜めのパーツがあるから、ロボットがどこまで角度を正確に実現できるかがポイントでした。

普通の授業では“斜めに線を引く”って意識しないけど、プログラミングだと、ロボットの角度や進む距離まで細かく決めないといけなくて、頭をフル回転させました。

特に“濁点”の部分は小さいけど目立つから、最後までこだわりました。

完成したときに自分が描いた『バ』が、他の文字と並んでひとつの『エバニュー』になったのを見たとき、ただの線じゃなくて、想いがつながった感じがしてジーンときました。

自由にプログラミングができることで表現の幅がぐっと広がって、“描く”ってすごく奥が深いなって思いました。

- 「ニ」担当:小学生男子

-

『ニ』はまっすぐな横線が二本で、すごく簡単そうに見えるけど、上下の間隔をそろえるのがむずかしかったです。

少しずれるだけで全然きれいに見えなくなるし、ロボットの動きが思ったよりゆっくりで、止めたい場所を決めるのに苦戦しました。

でも、何回かやっていくうちにコツがわかってきて、最後はちょっと自信が持てるくらいの線が引けました。

ふだんの体育とは全然ちがって、頭を使うし、でも体も動かすし、こういう授業もっとやってみたいです。

- 「ュ」担当:小学生女子

-

『ュ』って小さい文字だから、他の大きな文字と並べるときにバランスをとるのがすごく難しかったです。でも形そのものは、直線を組み合わせればいける!ってすぐにわかったので、どうすればきれいに見えるかを考えてプログラムを組みました。特に、下の横棒は少し長めにして、全体の見た目を整えるように工夫しました。

ロボットはゆっくり動くし、地面の状態で少しズレちゃうこともあって、思った通りの位置に線が引けるかドキドキしました。でも自分の書いた『ュ』が他の文字と並んだときにちゃんとつながって見えたので、「やった!」って気持ちになりました。文字の形だけじゃなくて、全体のレイアウトを考えるっていうのも、すごく楽しかったです。

- 「ー」担当:小学生男子

-

ぼくは『ー』の担当でした。ただの横線を引くだけじゃつまらないなと思って、自分で考えて3本の線を平行に引いて“太い線”にチャレンジしました。プログラムではロボットを1本目の線のあとにちょっとずらして戻して、また引いて…ってやらなきゃいけなくて、同じ長さでまっすぐを3回やるのがすごくむずかしかったです。

1本目が少し曲がっちゃって、2本目もずれちゃって、3本目のときには正直あきらめそうになったけど、完成してからみんなが『かっこいい!』って言ってくれて、うれしかったです。自分で難しくしたけど、その分だけ“できた!”って気持ちがすごかった!プログラミングって、自分の工夫がそのまま形になるから楽しいです。